楽しかった日の帰り道、「楽しかったな〜最高だな〜〜」とニコニコしながら帰る。ふと思い返したら「あれ? そういえばなに喋ってたっけ……」となる瞬間がよくある。数日経ったら思い出せたりするが、なぜだか一時的にハテとなる。めちゃめちゃ笑ったことは覚えているのに。なにで笑ったんだっけ、と。

忘れられないくらい

楽しかったはずなのに

めちゃめちゃ楽しかったのにどこがどう面白かったのか、なににそんなに笑ったのか全然思い出せない。最近気づいたけれど、こんなことが起こるのは必ず決まって大好きな人たちと会っていた日なのだ。

一緒にお酒を飲んでご飯を食べて、たくさんたくさん笑って帰路につく。

楽しくて楽しくて仕方がなかった日の帰り道、私はいつも「楽しかったなあ、本当に楽しかったや、こんなのスペシャルデイじゃんねえ。やっぱり大好きだなあの人たち。きっとずっと大好きなんだろうなあ」とヘラヘラ噛み締めながら歩く。すごく大袈裟に言うと、この瞬間にシュッと消えてしまってもいい、明日が迎えられなくってもいいというくらい。

あんなに楽しい会だったのにも関わらず、なぜ思い出せないんだろう。でも絶対的に覚えていることがある。さっきも述べたように“一緒に過ごした人たちが今日も最高だった”ということだ。これだけはいつでもすぐに思い出せる。

「魅力がたくさん」

故に「キャパオーバー」

自分のお気に入りのものほど、中身を忘れてしまう。「お気に入り」という認識は何よりも強いが、どこがどう最高なのか細かい部分を不意に思い出せなくなる。

数日後「あ~あれめちゃめちゃおもしろかったんだよな」と思い出せることもある。でもどれだけ願っても思い出せない時もザラにある。しっかりと「思い出したい」という意識があっても綺麗丸ごと忘れてしまっている。そして忘れてしまっていることが、私はとても悲しかった。

実は気づかないだけで、自分が思っているより他人や自分以外のものを大切にできていないのかもしれない、と。

『ロシュフォールの恋人たち』を見直したとき、

“大好きな人たちと会っていた日に何が面白かったのか忘れてしまうこと”

と非常に似た感覚に陥った。

こんな内容だったっけ?

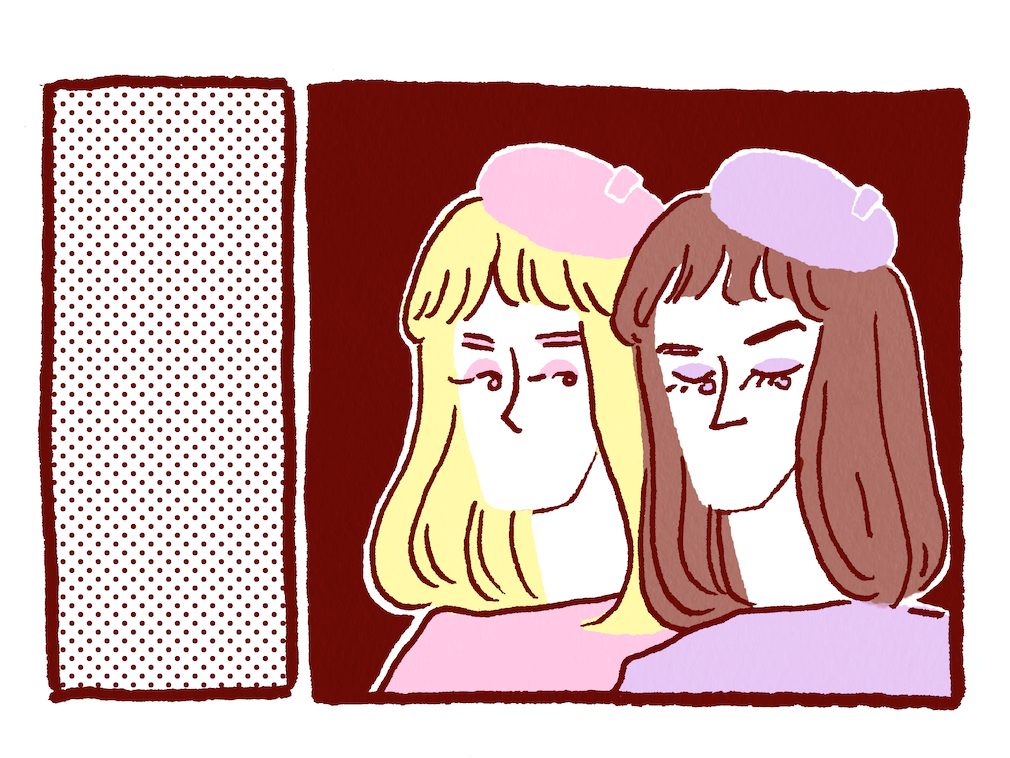

舞台はフランスの港町、ロシュフォール。年に一度の祭りを控えている。主人公の双子姉妹、祭りに出るために町に到着した旅芸人の2人の男、絵描きの水兵、双子の母、作曲家などなどたくさんの人物が登場し、たくさんの感情の起伏と共にそれぞれの恋愛模様を綴っていくストーリーだ。

まずこの映画、言葉選び、色彩、設定全てにおいてキングオブポップだ。しかもミュージカル。

まず色彩。セットや衣装にクリーミィなピンクが多く使われていたり、レモンイエローやラベンダー色、トマトみたいな赤など鮮やかな色味がうまくコーディネイトされている。びっくりなのが衣装。主要登場人物はそれはもう粋でおしゃれな衣装を着ているのだけれど、通行人やエキストラまで全員おしゃれなの。画面が終始ずっとおしゃれで埋め尽くされている。60年代のレトロファッションに上映中ずっとときめいてしまう。「ときめき疲れ」しちゃう。

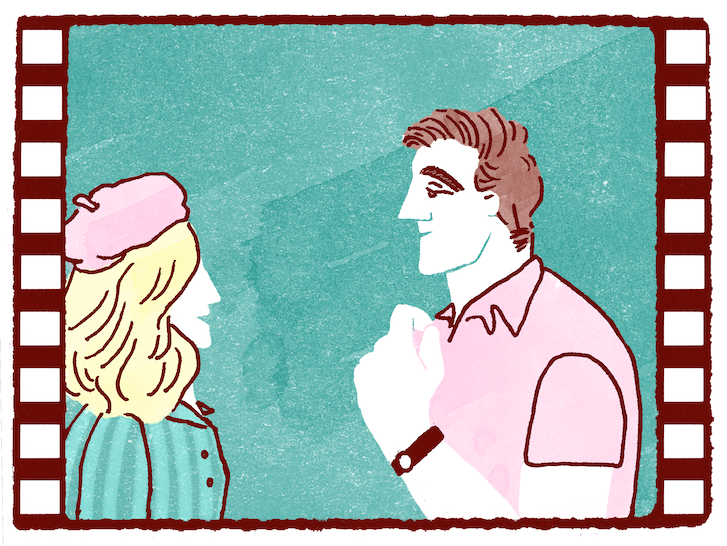

作中で個人的に一番ポップだと思うミュージカルシーン、そして台詞がある。ピアノで名を馳せることを夢見るソランジュ(双子の姉妹の姉)/フランソワーズ・ドルレアックにアンディ・ミラー(著名な米国人作曲家)/ジーン・ケリーが一目惚れしてしまい、気分がウッキウキになっちゃうシーンだ。アンディはソランジュが去った後、「俺、俺、出会っちゃったよ〜〜! キャ〜〜!」と言わんばかりの表情。

で、ポ〜っと後ずさりしていると通行人にぶつかってしまう。アンディは素敵な男性なのでもちろん謝罪。

「どうも失礼、恋をしたんです」

なんだそれ。

もうめちゃめちゃ浮かれてる。浮かれに浮かれている。恋愛映画史上最強のシーンだ。

図らず恋をしてしまった嬉しさとか、誰かに言いたくなってしまう気持ちとか、恋をした瞬間のキラキラしたものがギュウギュウに詰め込まれている。

とてつもなくポップで、それでいて儚い。

この台詞は歌詞にもなっていて、ここから歌とダンスが始まる。地に足ついてない、文字通り浮かれた軽やかなステップで踊るアンディはどこからどう見ても「恋しちゃった人」だ。

「恋しちゃった人(アンディ)」の後に続くシーンは「離れていく人たち」から「焦がれる人」へ、そして今度は「焦がれて待っている人」に変わり、最後は「恋しちゃった人(アンディが恋したソランジュ)」へ、などと人も気持ちもどんどん移り変わって行く。たくさんの人のそれぞれの喜怒哀楽が大量に入り混じる。

とにかく濃い。登場人物たちの会話はどこか淡白だったりするのだが、最後に総評するならば超濃厚。油マシマシこってりラーメンだ。一度食べたら忘れられないであろう味。

そう、登場人物それぞれの設定がとても濃くてストーリーもミュージカルシーンも本当に全部印象深く、忘れられないはずなのに、忘れてしまっていた。観た直後や観ている瞬間ならいいのだが、久しく観ていないとアンディの「どうも失礼、恋をしたんです」のシーンと、双子姉妹がドンピシャに美しすぎること、なんかみんなめちゃめちゃ恋してること、断片的に覚えてはいるのだが「この流れが最初にあって、後からあのシーンで繋がっていてそれが彼ら自身でわかった時に彼女はこう言って、その時の台詞と表情が……」というように内容ミチミチには語れなくなってしまう。

お気に入りなのに! 大好きなのに! 人生のバイブルくらいの勢いなのに! なんでなんだ!

大好きだからこそ、

大好きということだけ

覚えていられれば

いいのかもしれない

楽しかったことや大好きな時間を不意に忘れてしまう、思い出せなくなる。私は自覚のない薄情人間なのだろうか。

でもそうだとしたらもっと噛み合わない。

なぜなら楽しかった時間を過ごした大好きな人たちのことはどうしたって大好きだし、大切にしたいと願っている。べらぼうに矛盾が生まれている。

いや、大好きなのに覚えていない、がそもそも間違いなのでは?

大好き“なのに”と表現してしまったことがよくない! 大好き“だから”だよ。

大好きな人たちと会っていた日の帰り道に一時的に楽しかった時間を忘れてしまっても、彼らが、彼女たちが素敵な人たちだということだけはずっと覚えている。誰かに「あなたが楽しいと思う時間は?」と聞かれたらその人たちと過ごす時間だと早押し回答できる。

それさえ忘れないでいられたら十分なんじゃないか。ずっと楽しいで埋め尽くされた時間だからこそ、おもしろかった瞬間がありすぎて恐らくフィーバーしてしまい、頭の中で渋滞が起きてしまっているのだ。イメージとしてはボールプールがぴったりです。

映画『ロシュフォールの恋人たち』もそう。登場人物一人一人、全ての人物が素敵な人たちで“素敵”と“最高”が渋滞してフィーバーしている。魅力的すぎるのも困ったものなんだな。

きっと「常に楽しい、なにこの時間」という安心感で脳みそが、記録・記憶する部分がちょっとサボっているのだ。

『ロシュフォールの恋人たち』も、お気に入り、大好きな映画ということさえ忘れなければそれで良い。思い出したかったら観直せばいいし、ましてや大好きなのでまた観たいと自然に思うので何度だって観ればいい。何日か後にゆっくり思い出したっていいし、好きなだけ好きなように好きでいればいいのだ。

嫌なことほど忘れたいけど

反対に嫌なことほど忘れられなかったりする。嫌なことを言われたり、傷ついた時のこと、間違えてしまったこと、忘れたいはずのこと程覚えてしまう。幼い頃のことでもばっちり覚えているし、戒めのように記憶に残る。

嫌なことはしっかり覚えていて、楽しかったことほど記憶があやふやになる。

逆がいい! 逆にしてよ!

しかし私は学んだ。「最高大好きこの瞬間が消えないで欲しい」と思いながら記憶があやふやになった日=スペシャルデイという確信になる。

だから「なに話したっけ?」となったほうが嬉しいと思うことにしている。

「なに話したか覚えてないけどめちゃめちゃに楽しかったな……」となるともっともっと一緒に過ごした人たちを好きになる。そしてなんだかんだで数日後思い出せた瞬間のことを、ちゃんと記憶に残せたりする。

なにを話したか忘れてしまうくらいがちょうどいいのだ。そこには愛が溢れている。

解説『ロシュフォールの恋人たち』(1967)

監督: ジャック・ドゥミ 出演: カトリーヌ・ドヌーヴ、フランソワーズ・ドルレアック、ジーン・ケリー

監督はミュージカル映画『シェルブールの雨傘』でも知られるジャック・ドゥミ。

主人公の双子姉妹、カトリーヌ・ドヌーヴとフランソワーズ・ドルレアックは双子ではないけれど実の姉妹だそう。ミュージカル映画としても恋愛映画としても楽しめる作品となっている。アンディ役のシーン・ケリーはあの有名作『雨に唄えば』にも出演している。胸板がかなり素敵。

音楽は、『シェルブールの雨傘』でもコンビを組んだミシェル・ルグランが手がけた。ものすごい圧力でオススメしたいのだが『ロシュフォールの恋人たち』を観たなら、『シェルブールの雨傘』も観てほしい。(圧) 作中で金髪美人と呼ばれた双子の妹カトリーヌ・ドヌーヴが主役を演じており、ロシュフォールとはまた違った金髪美人を演じている。これまたミュージカルシーンがかなりイイです。

余談ですが『ロシュフォールの恋人たち』『シェルブールの雨傘』『雨に唄えば』全てあの2016年にミュージカル映画を再熱させた『ララランド』にてオマージュされています。

先述のレトロミュージカル映画3作を観た後に『ララランド』を観てまとめて答え探しをするのめっちゃ楽しい。

ミュージカル、恋愛、あらすじの言葉だけで見るとキラキラとしているけれど、作中では戦争や情勢の話が端々で出ていたり、ラストでは親しかったはずの人間がシレッと殺人犯になっていたりと、明るいだけではありません。いつだって悩みは尽きない、安定した世界などない、不安で不安でたまらないよね。押しつぶされないように好きなものや好きな人を大切にして、好きな時間を過ごしたいね。

▷文・くどうしゅうこ 主にイラストを描いています。 シーサイドガール。最近しろい部屋に住み始めました。

編集・川合裕之(フラスコ飯店 店主)

イラスト・くどうしゅうこ

ミュージカル映画って、いいよね。

どうしようもなくへこんでしまったら、とりあえず踊りませんか。

曲をかけて、好きに体を動かすだけ。すごく簡単です。

〈続きを読む〉

「記憶」にまつわるほかの記事

岸政彦『図書室』—思い出すこと/思い出せないこと/思い出さないこと—

自分の一番古い記憶ってなんだろう、と考えてみる。

4歳のとき、もうすぐ生まれてくる妹を、わくわくしながら待っていた病院の廊下の景色だろうか。それともそのもう少し前、幼稚園の入園式の日に、制服を着るのが急に嫌になって、押入れの一番上に登って籠城したときの、少し高いところから見下ろした居間の景色だろうか。

どちらのイメージも、思い出した端から綻びていく淡いものだ。これらは記憶と呼べるのだろうか?自分が本当にこの目で見たものだという自信は少しもない。印象的なこれらのシーンは、あとになってから家族に聞かされた話を、頭のなかで想像し、再現したイメージに過ぎないのかもしれない。

岸政彦の新刊『図書室』は、「記憶」についての物語である。ある女性が子どものころを想起する表題小説「図書室」と、著者が出会った大阪という町を書く自伝エッセイ「給水塔」の二編が収められている。どちらも、「いま」から「過去」を振り返り、「そこにいた」人たちや「そこにあった」できごとの存在をたしかめようとしている。「記憶」を呼び起こし、過去を思い出すという営み自体を描いている、とも言えるのではないだろうか。

〈続きを読む〉