衣服は他者と自己を物理的に隔てる布。つまりファッションは社会からの防護壁であると同時に、社会と接して繋がるための乗り物です。 接点であるがゆえに、ときには軽々しく着こなせないような戦闘服が必要なのかもしれません。 “絶対に終電を逃さない女” はエッセイ中で東京の各地へ足を運びます。一見するとひとり完結しているエピソードもありますが、他者との関わりや観察を経て自身を見つめ直します。 (僕はかねてから “絶対に終電を逃さない女” のファンですが、仮に前情報が皆無だったとしても)本書をひらけば、嘘みたいなペンネームの彼女が架空の存在ではなく…

カテゴリー: ブックレビュー

毎日闘ってる。自分だけがとかではないと思うけど毎日かなり闘っている。 だいたいにして眠りから目覚めると同時にどこか痛いし、たびたび根拠もわからないまま死にたくなったりする。 自分の生活の中に困難が数多あってそれらと日々闘っていることへの実感がある。 けれど「闘っている」「困難」そういう言葉を虫眼鏡で見てみればその言葉はどこか解像度が粗く、いろいろな要素を取りこぼしているかもしれないとも思う。 もちろん苦しんでいる自分だけが自分なわけではない。一時の苦しみにとらわれて未来まで見えなくなることもあれば、穏やかな時間に差し込んだ陽の光の明る…

ステージを背にして歌い、踊る。見られることを選択するのがアイドルの第一歩かもしれない。それでは、観客である私たちはどれほど「見る」ことができているのでしょうか。どれほど「読む」ことができているのでしょうか。 アイドルに溺れてしまいもう引き返せないオタク数名が、「界隈」を科学するアイドル批評誌「かいわい」を発行。待望の vol.2 を11月23日の文学フリマ東京で手に入れることができます。 川合裕之(フラスコ飯店 店主) かいわい vol.2 について アイドル「界隈」をゆるめて解きほぐし、開かれた「かいわい」をみんなで作る、をコンセプ…

「エヴァンゲリオンを見た」とは言い難い空気はやはり否めない。 会計時、「見た」とさえ言えばお代が半額になるとしても、ちょっと抵抗がある。自分は本当にエヴァンゲリオンを知っているのだろうか。疑念が頭をよぎる。消えない。 いや、そもそも「ヱヴァンゲリヲン」と表記しないと怒られる?いやいやでも「シン」の方は「エヴァンゲリオン」だしなあ。旧劇? 新劇? 漫画もあるし ……。庵野秀明のことだって、自分はどれくらい知っているのだろうか。自信がない。 ほら、あの大御所でさえ口が滑って大炎上。気軽に感想を呟くのにだって勇気がいる火薬まみれのムーブメン…

「あのときこんな会話したよな」

思い出話をしている途中、相手がこんなふうに言ったりする。

「そうやったっけ? そう言われたらなんかそうやった気するな〜」

みたいに返してしまう。自分のあまりの覚えてなさに愕然とする。恥ずかしくなるし、申し訳なくもなる。 “あのとき” を共有したはずなのに、自分のせいでその共有の度合いが弱くなる感じがする。相手とのつながりを、こちらが軽んじているように思えて、薄情なやつだと悲しくなる。

自分の過去の記憶を語ること、相手の記憶の語りを聞くこと、記憶を共有すること。ひとりずつで生きる私たちはそうやってつながりを作る。もちろん記憶だけがその材料ではないと思うけれど、記憶が果たしてくれる役割もやはり大きいだろう。でも記憶はままならないものだし、ままならないものを材料に作られるつながりも、きっとままならないものだ。

岸政彦の新作小説集『リリアン』は、記憶とつながりについて記した物語を収めている。表題作「リリアン」を、記憶・会話・アナロジーという3つのキーワードから読んでみようと思う。

——あなたなら、①と②のどちらを選ぶだろうか? 僕は①の「だけど」を選ぶ人のほうが多いと予想する。

どうして「②だから」ではなく「①だけど」が入ったほうが自然な文に思えてしまうのか。この記事のテーマはまさにこの疑問にある。

「共感」と「おもしろいかどうか」。2つの間に結ばれた関係はどのようなものか。小説「劇場」を通して考えてみよう。

服が多い。何しろ服が多い。クローゼットを突っ張り棒で拡張してもダメ。加速度的に服が増えていく状況の中で、ハライチの岩井は自身と愛猫モネの棲家であるメゾネット(1階と2階があるおしゃれな庭付きの家。1階に居ることもできるし2階に居ることもできる)の壁面にワイヤーを張り、服を吊るすことを思いついた。

好きなものを語ることが恐ろしい。好きな映画は? 好きな音楽は? 好きな女性のタイプは? そんな質問に答えようとするたびに喉の奥に冷たくてどろどろしたものが溜まってうまくことばが接げなくなるのだけれど、唯一「好きな作家は?」という質問にだけはすんなり答えることができる。川上弘美がたいそう好きである。平易と思われる文章の中にユーモアと晦渋なメタファーが埋め込まれ、道を歩いていたらいつの間にか異世界に飛ばされたり五百年くらい時が経っていたりするような心地がするから、好きである。

ところが、最近のぼくは川上弘美にまつわる二つの問題に悩まされている。一つは、川上弘美という作家が世間からは誤解されているような気がすること。もう一つは、川上弘美がすっかりマザーコンピューターになってしまったことである。

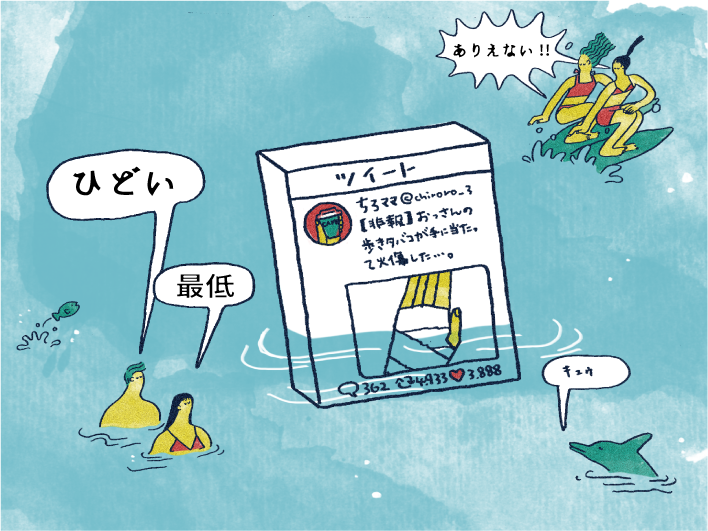

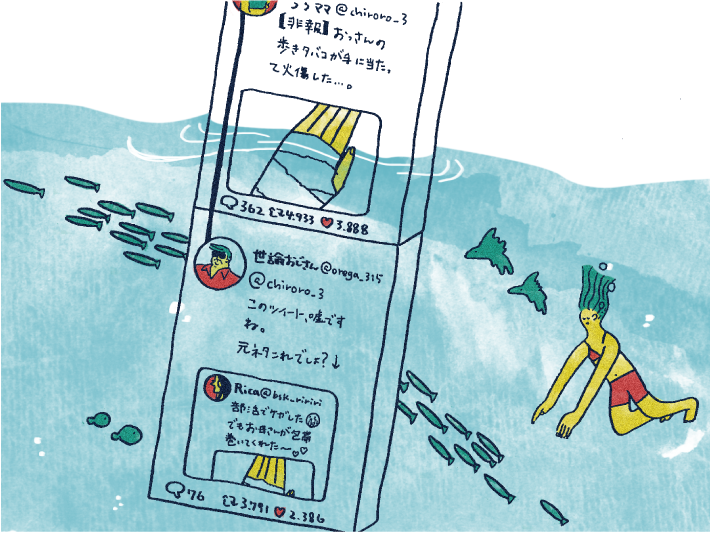

あなたのもとに、あるツイートが流れてきました。

あなたは当然「ひどい」と思います。リプライ欄にも同情的なツイートや歩きタバコに対する怒りのツイートが並び、さらには専門家らしき人が詳細に対処法を教えているものもありました。

あなたはこんなひどいことが二度と繰り返されないためにも、そのツイートのリツイートボタンを押しました。

後日、また別のツイートが流れてきました。

それは前にあなたがリツイートした【悲報】ツイートが、全くの嘘だということを告発しています。

「えっ、あれ嘘だったの??!」

しかも元の画像は、むしろほのぼのしたエピソードでした。

あの【悲報】ツイートを見たときに抱いた同情が、一気に腹立たしさに変わるのを感じます。無理もありません。あのツイートの主は、全く事実でないことをでっち上げて、多くの人を騙したわけですから。あなたは自分がデマを拡散してしまったことに気づき、それを訂正するためにも、告発ツイートのリツイートボタンを押しました。

社会学者が「小説」を書いたらどうなるのか。他者との交わりと自己への内省が同居するこの岸政彦の小説を、自身も社会学を学んでいるライターの安尾日向が語ります。

思い出すこと

自分の一番古い記憶ってなんだろう、と考えてみる。

4歳のとき、もうすぐ生まれてくる妹を、わくわくしながら待っていた病院の廊下の景色だろうか。それともそのもう少し前、幼稚園の入園式の日に、制服を着るのが急に嫌になって、押入れの一番上に登って籠城したときの、少し高いところから見下ろした居間の景色だろうか。

どちらのイメージも、思い出した端から綻びていく淡いものだ。これらは記憶と呼べるのだろうか? 自分が本当にこの目で見たものだという自信は少しもない。印象的なこれらのシーンは、あとになってから家族に聞かされた話を、頭のなかで想像し、再現したイメージに過ぎないのかもしれない。